À dire vrai, j'ai encore tant de mots à souffler, tant d'images à visiter. Je les ai inscrits une nouvelle fois sur le papier et sur le net ; morceaux de vie puisés de mon terreau, fabriqués de photographies et de poésies...

EN ATTENDANT LE PRINTEMPS

L'hiver les pieds des femmes sont froids

et les peaux des hommes insensibles.

L'hiver les frileux s'enroulent dans leurs écharpes jusqu'au nez,

afin qu'on ne puisse les embrasser.

Rien ne résiste,

les écorces de chairs tendres se poudrent des frimas de décembre.

Je suis du printemps comme on est pour l'amour

du matin ou du soir,

je suis du printemps,

beaucoup,

passionnément,

à la folie

comme la marguerite qu'on effeuille pour savoir.

LA RÉALITÉ

UN CERTAIN PRINCIPE

Une pièce aux quatre murs aux angles parfaitement droits

avec une porte fermée à double tour.

Un mur blanc en plein été

sec et rugueux,

épuisé, délavé sur lequel personne n’a dessiné,

pas une tache de couleur,

pas un cri, pas une déclaration,

pas même un morceau de ciel.

Une sonnerie stridente de réveil au milieu d’un songe.

Une bizarrerie.

Un phénomène définitif.

L'Effectif.

Les mots de l'ennui comme

physique,

concret,

objet,

argent,

raisonnable,

nécessité,

théorie.

La réalité

ça ne se met pas en quatre pour être arrangeante,

ça ne s’invente pas,

ça ne se décarcasse pas.

C'est un ver rampant,

dévorant les cadavres des imaginables,

un empêcheur de danser en rond,

la muselière des fabriques à rêves.

Une petite dame au costume

étriqué,

minable,

conformiste,

pas bien reluisante.

Un fardeau écrasant.

La réalité c’est

un uppercut

un K.O.

Une définition très très sérieuse

dans un dictionnaire,

un Principe à la con.

LE SIGNE

Dans un instant

le signe se brouillera

et

disparaîtra

sous

les gouttes d'eau ruisselantes.

QUAND ON S'ALLONGEAIT DANS L'HERBE

fraîche

nous en avons rêvé des amours

et adoré y croire,

attendri les sols secs

de nos enveloppes courbes,

tenté de percer les mystères abyssaux

de la terre

des hommes.

Nous en avons soupiré des vies

et décidé d'en créer,

d'enfanter,

les ventres pleins et lourds

les entrailles habitées de chairs naissantes

dans nos gros corps de femmes,

nous avons délivré, accouché

sur la terre

des hommes.

Nous en avons donné du lait

de nos seins blancs

et ronds

à nos beaux petits d'hommes

gloutons,

de nos tétons tendus,

de nos ventres durs

de nos bras tendres,

nous en avons rassasié

sur la terre

des hommes.

Nous en avons donné des baisers

abreuvé des bouches insatiables

joui

et fait jouir d'amour

nos sexes,

nos peaux,

nos âmes,

de plaisirs avivés

l'herbe nous avons arrachée,

la terre nous avons griffée,

la tête aux nuages et aux coeurs amoureux,

nous avons possédé

sur la terre

des hommes.

Nous avons souffert

de la force violente

ou intempérante

nous nous sommes serré les coudes,

collées joues

contre joues,

blotties,

résistantes,

révoltées

et couronnées

nous avons protégé nos liens

et nos secrets

sur la terre

des hommes.

Alex, ma soeur, souviens-toi ce jour d'été au Mont Saint Michel, nous nous sommes allongées dans l'herbe fraîche et nous

avons rêvé à des histoires, nous avons ri et nous nous sommes chuchoté nos vies de femmes dans le creux de l'oreille.

LES FLEURS QUE TU M'AS DONNÉES

Le café fume dans le bol sur la table de la cuisine,

à travers la fenêtre, sur les jardins et les toits des maisons s'étale la couverture blanche des nuits de janvier.

Bashung chante à la radio que nous sommes immortels, qu'il ne l'a jamais dit et que c'est son secret.

Je prends le bol chaud dans mes mains pour les ranimer.

Je suis raide, le froid me gagne jour après jour,

gèle mes membres et mes articulations.

Je finis mon café, lave et range mon bol, ma cuillère, mon verre,

nettoie mon bout de table sali de miettes et de gouttes de café.

Le bruit d'un moteur, une voiture passe devant la maison, je m'en désintéresse très vite.

L'eau fume dans le lavabo de la salle d'eau.

Je passe mes mains sous le liquide clair et chaud,

je me brûle et m'en délecte.

Mon reflet s'estompe peu à peu dans le miroir, un voile de buée compacte me recouvre toute entière.

Je disparais.

Grise comme la pellicule de givre qui fige dehors.

Le miroir ne me dévisage plus.

Étrangeté naturelle.

Le temps s'ankylose.

Je n'ai rien dormi, comme d'habitude,

je n'ai rien rêvé non plus, par habitude.

La nuit reste à la nuit, avec sa lenteur et ses silences rompus par les cris des oiseaux noctambules et les chiens hurleurs des maisons voisines.

La nuit reste à la nuit avec les draps froissés, le noir impénétrable, le corps en chute libre, les idées et les yeux secs.

J'ai attendu l'heure acceptable pour me lever,

et traîné mes pieds sur le parquet ciré,

satisfaite d'avoir résisté à cette nuit encore.

L'heure est à la journée, l'hiver est à la froideur,

mes jours sont à l'attente de te voir encore.

J'ai dû jeter les fleurs que tu m'as données,

elles ont fané.

Tu sais,

seuls les baisers sont immortels.

À LA LUMIÈRE DU JOUR

je veux garder les yeux ouverts

te voir tout entier,

inscrire

au fond de moi

tes tours et contours

aux multiples facettes,

fermer les yeux

pour te trouver,

et ne devoir jamais

un autre éclat imaginer.

MOURIR UNE FOIS

Ces tombes de pierre,

immuables

aux surfaces intranquilles

sans cesse charriées par les vents

et les pleurs de la perte

en souvenir,

nous disent qu'il nous faut vivre

déraisonnables plusieurs fois

ou

mourir une fois.

DEVANT

nous,

une page s'écrit

qu'il nous faut compléter,

réinventer.

Ouvrons les yeux,

à l'infini

la ligne d'horizon

nous rappelle notre place sur la terre,

verticale,

debout,

nos deux jambes

arrimées au sol.

La terre fait sa ronde,

et nous marchons pourtant

droit devant,

où

le soleil se lève chaque jour sur la mer,

où

les prairies bourgeonnent au printemps, invariablement.

La terre fait sa ronde.

Nous allons pourtant

vers des rivages rouges du sang des gisants ensablés déposés par la mer,

des ersatz de lumière aux fausses promesses,

des tempêtes et des champs ravagés de colères,

des rêves engloutis de misère,

des maisons aux murs troués par les guerres,

des déserts de solitude,

des forêts aux poumons asphyxiés d'abandon,

vers nos espoirs et nos résolutions,

nos premières et dernières fois,

nos souvenirs enfouis d'une enfance perdue,

vers nos morts anonymes sur nos champs de bataille.

Héritiers égarés, malheureux, aliénés, lucides, sauvages ou sages,

nous vivants

au souffle fragile,

aux ailes de papillon,

virevoltant,

nous allons

qu'ils nous soient favorables ou non

portés par les vents

petites poussières d'étoiles

éphémères pourtant,

nous allons

quelque part sur la terre

droit devant.

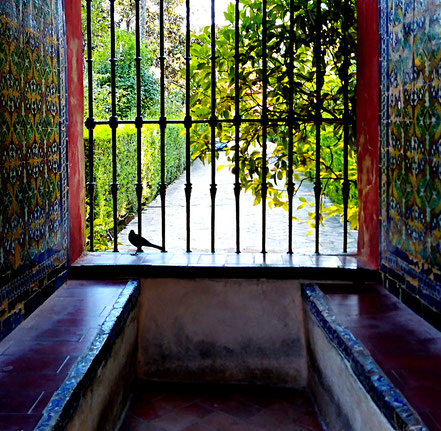

Ce petit coin au coeur des jardins de l'Alcazar semble avoir été imaginé pour les amoureux. Je m'y suis arrêtée un moment pour me reposer, un oiseau est venu me tenir compagnie.

LE RENDEZ-VOUS

Je t'attendrai dans le jardin

sur un petit banc frais,

à l'abri des regards

dans le jardin,

près de la fontaine aux poissons

rouges

et jaunes,

je t'attendrai,

dans l'air chaud

de

la fin du jour,

grisée par le parfum des orangers,

je fermerai les yeux et

m'endormirai

peut-être,

dans les bras des murmures du clapotis

bercée par les variations

d'un oiseau chanteur

venu se poser

là,

près de moi,

et si tu t'approches

sans faire de bruit,

tu pourras

déposer un baiser sur mes lèvres

ou dans le creux de mon cou,

ainsi je devinerai ta chaleur

et pourrai t'embrasser à mon tour

pour te dire bonjour.

IL Y A UN PARFUM

d'enfance

sur les bords de l'océan,

un parfum d'immortelles

comme les histoires

racontées aux enfants.

photo provisoire

INCOGNITO

Il y a très longtemps,

j'ai habité une chambre froide au carrelage beige,

avec une porte fenêtre sans rideau,

meublée d'un lit à une place,

d'une chaise,

d'un secrétaire au bazar permanent,

décorée de posters,

de pages arrachées aux magazines punaisées sur le mur au papier peint bleu clair ;

au bout d'un long couloir avec des appliques murales de chaque côté auxquelles il manquait souvent une ampoule,

d'une maison à la façade au crépi de peinture jaune,

bordée d'un jardin où trônaient un petit palmier et des lauriers roses,

d'une rue jonchée d'autres maisons avec leurs petits jardins, leurs petits palmiers et leurs lauriers roses,

d'un lotissement parmi d'autres lotissements,

d'un village avec une église tout en haut de la côte.

J'ai habité en banlieue,

dans une cité-dortoir,

mais je ne dormais pas,

trop occupée à m'ennuyer.

Je m'ennuyais le matin,

je m'ennuyais le soir.

Dans les maisons en construction du lotissement,

j'allais crapoter des cigarettes,

en cachette,

dans le gris des briques,

ton sur ton,

incognito.

J'allais m'exercer à embrasser,

avec la langue,

des garçons

d'autres lotissements

qui cachaient leurs mobylettes

derrière les murs de briques à demi construits,

incognito.

J'allais rêver à une vie,

assise en tailleur sur les chapes de béton,

avec les filles des maisons voisines,

qui s'ennuyaient le matin,

qui s'ennuyaient le soir

dans leurs chambres au bout de longs couloirs

avec des appliques murales de chaque côté

auxquelles il manquait souvent une ampoule.

UNE RÉVOLUTION

Sur les draps séchés au soleil

se profile mon image,

l'ombre me dessine trait pour trait.

J'ai dans la tête des fils enroulés,

déroulés,

courbes et colorés,

tissés d'histoires,

de contes empruntés aux enfants,

des méduses venimeuses,

des étoiles de mer

et des points à la ligne.

Comme un chat,

entre les draps, je me faufile,

me perds dans ce dédale

de linge raide gavé de soleil

à l'odeur fraîche de lessive.

Je m'accorde le temps de la déambulation,

un saison d'été,

la première des quatre,

absolues nécessités,

pour minutieusement

démêler les noeuds du fil de mes pensées.

J'attendrai l'automne,

ses pluies de feuilles rougies,

ses cieux ombrageux aux trouées de lumières intenses,

je prendrai plaisir à y voir des lignes et des signes,

canevas de mes petits arrangements avec l'insoutenable réalité plombée de silences, d'indifférence et de violence.

Je m'inventerai encore

des départs sur des quais de gare,

des mystères à élucider,

des îles merveilleuses aux mers bleu azur,

des vues sur des neiges éternelles

et sur des horizons joyeux de baisers et de caresses.

Je résisterai à la froideur de l'hiver,

me réchaufferai aux creux de sourires et de regards attentifs,

au coin du feu de mes désirs.

Patiemment, m'extirperai, centimètre par centimètre, du tombeau de mes pensées pourrissantes.

Puis au printemps, le coeur plus léger qu'un chant d'oiseau au point du jour,

j'aurai enfin tiré les fils un à un,

distingué le vrai du faux,

liquidé les chimères et les fantômes de ma mélancolie,

débarrassé ma tête des méduses et des ogres.

J'accueillerai,

apaisée,

le soleil de l'été,

traverserai des ruelles étroites,

emprunterai une allée bordée d'oliviers,

m'inviterai dans une maison aux murs blancs,

aux volets à la peinture bleue écaillée par les vents marins,

il y aura sur la table des figues et des oranges sanguines,

sur le lit des draps propres séchés au soleil,

je déposerai ma robe sur la chaise,

c'est alors que nous nous reconnaîtrons mon ami.

Clin d'oeil à Alicante mon poème préféré de Jacques Prévert

LES PLUIES DE FEUILLES ROUGIES

annoncent

la fin de l'automne

la disparition

des longues journées saturées de lumière ;

consolons-nous,

sous notre latitude

la nuit du solstice d'hiver

s'étire à l'infini,

abandonnant

les amants

à la fièvre

d'un soleil de minuit.

NATURE MORTE

Quatre oranges posées sur la table

quatre petites oranges

moins une,

trois oranges posées sur la table

trois petites oranges

moins une,

deux oranges posées sur la table

deux petites oranges

moins une,

une orange posée sur la table

une petite orange

moins une.

Et puis plus rien.

CATASTROPHE

NATURELLE

Un astre

rayonne

réchauffe

ma terre entière

je fonds

LE JOUR DE TA MORT

Comme un jour ordinaire,

je suis sortie de mon lit,

j'ai câliné ma fille,

respiré sa peau sucrée,

je lui ai préparé son biberon de lait chaud au chocolat,

on s'est chatouillées sur le lit,

on a bien ri.

J'ai bu un café,

nous nous sommes régalées de tartines de confiture et de miel ;

il faisait chaud

ce jour là

au coeur l'été.

On s'est débarbouillées,

nous avons mis nos robes

et

nous sommes sorties nous promener au Jardin des Plantes,

un peu par habitude,

un peu par facilité.

Le jour de ta mort,

je pensais à mon anniversaire qui allait arriver,

à inscrire la petite à la crèche pour la rentrée,

à ce que j'allais bien pouvoir préparer pour le déjeuner.

Le jour de ta mort,

je n'ai pas pensé à toi,

comme on pense parfois à ceux qu'on aime en se demandant s'ils font les mêmes choses que nous au même moment.

Je ne sais d'ailleurs pas le moment exact où ton coeur a cessé de battre dans ta cage thoracique.

Peut-être que c'était pendant qu'on riait,

pendant qu'on se coiffait ou pendant qu'on se léchait le bout des doigts pleins de confiture.

Le jour de ta mort,

je ne t'ai pas téléphoné

pour te dire des mots tendres,

des mots qui remplissent le coeur,

peut-être qu'il aurait repris le cours de sa vie

ton coeur,

avec ces mots-là ;

c'est vrai, les mots d'amour ça ravive.

Le jour de ta mort,

je ne t'ai pas dit que sans toi dans mon sillage je ne saurai plus me tenir droite,

que ma peine allait laisser un trou dans mon estomac,

un goût d'inachevé dans ma vie,

que ce n'était pas logique,

qu'il nous fallait encore nous fabriquer des souvenirs,

que tu devais tenir le coup,

que nous avions rendez-vous,

que j'aurais voulu m'occuper de toi vieux,

comme font les gens.

Le jour de ta mort,

tu étais trop jeune pour ça

et moi aussi.

À VRAI DIRE

Ce qu'il faut de couleurs,

de formes,

de contrastes,

de mystères esquissés,

de beautés observées,

de poésies inventées,

de voyages racontés

et de paroles justes

pour nous affranchir

de nos chaînes invisibles.

Matisse et tous les autres n'y pourront rien changer,

je ne sais plus si le vert de la robe de Lorette est bien vert,

ni, si les yeux fermés, je pourrais en détailler avec précision le portrait.

Le doute prend place,

s'installe bien confortablement.

Ainsi va la vie ;

peut-être que je ne le saurais plus jamais vraiment.

Thérapie

Wonder Woman

DE CORPS À CORPS

Je me souviens,

je me mettais sur la pointe des pieds,

levais les bras pour atteindre le trapèze

du portique au fond du jardin,

prenais dans mes mains le morceau de bois à bout de bras,

mes pieds quittaient le sol et je m'enroulais sur moi-même,

pendue par les jambes,

petit cochon de lait,

la tête en bas,

le ventre à l’air,

les cheveux traînant,

le sang tapait dans mes tempes,

j'ouvrais les yeux pour voir le monde à l'envers.

Je pédalais sur mon vélo trop grand,

le guidon tremblant,

je tombais

et recommençais.

Je grimpais aux arbres,

passais de branche en branche,

en équilibre précaire pour cueillir les cerises les plus hautes,

celles gorgées de sucre et de soleil.

J'appuyais fort sur le stylo pour dessiner des lignes de chiffres et de lettres en tirant la langue pour m'appliquer.

Les égratignures, les croûtes de sang séché,

les pansements et le Mercurochrome étaient autant de marques de fierté, de preuves de bravoure de casse-cou et objets de convoitise de mes congénères.

Mon corps n'était pas un problème,

Je le découvrais, je l'apprivoisais.

J'avais cinq ou six ans.

Je me souviens,

je cavalais tout en haut des talus,

m'allongeais sur l'herbe chaude, trempée de sueur,

m'élançais et roulais sur moi-même jusqu'en bas,

restais sur le dos,

haletante,

les joues en feu,

les bras en croix à regarder le ciel tourner,

tourner ;

c'était, à vrai dire, le but recherché.

Mes dents tombaient et ma langue s'enroulait avec plaisir dans les trous laissés sur mes gencives.

Je sautais à la corde,

à l'élastique,

à pieds joints,

à cloche-pied,

à la Marelle de l'Enfer jusqu'au Ciel,

de joie,

de colère,

d'excitation,

de bonheur,

sautais en toutes circonstances.

Mon corps était un espace de jeu.

Je l'éprouvais, je m'en amusais.

J'avais sept ou huit ans.

Je me souviens,

j'enfilais les chaussures à talons de ma mère pour danser sur la musique de "heart of glass" dans le salon de l'appartement, chantais à tue tête

« ça plane pour moi moi moi moi » devant le miroir de la salle de bain,

faisais fièrement le grand écart, le pont, la roue, la rondade, la galipette avant et arrière,

parvenais à mordre mes orteils (y compris les petits),

gagnais les batailles de pieds contre mon frère,

ce qui nous pliait de rire et nous faisait délicieusement mal au ventre,

tirais des pénalties de toutes mes forces,

roulais en patins sur les trottoirs parisiens,

écrasais ma figure sur les vitres de la R5 pour grimacer.

Mon corps était maîtrisé.

Je le connaissais, je le dirigeais.

J'avais neuf ou dix ans.

Je me souviens,

Je sprintais après le car, le matin,

sautais encore pour fêter la victoire de Mitterand,

décidais de pleurer à chaudes larmes la mort de Brassens,

nageais dans des eaux très froides,

m'éloignais dangereusement du rivage,

m'élançais dans les vagues immenses,

sautais sur les pierres glissantes dans les cascades des rivières,

gravissais les montagnes,

plongeais du haut des rochers,

au fond de l'eau,

retenais ma respiration longtemps.

Mon corps était fiable.

Je le libérais, je le vivais.

J'avais douze ou treize ans.

Je me souviens,

la douleur dans mon ventre,

le sang coulé,

la culotte tachée,

la poitrine gonflée,

les formes de mes fesses

et de mes hanches s'évaser,

ma taille se courber.

Les regards changer.

Mon corps était embarrassant.

Il m'échappait, il débordait.

J'avais quatorze ou quinze ans.

Je me souviens,

c'est à ce moment là

que tout a commencé

à déconner.

AU BOUT DU COMPTE

Quoi qu'il y ait

au bout du compte,

quoi qu'il se passe

au bout du compte

j'irai.

Je ne retournerai pas la tête

pour regarder derrière

je l'ai assez fait.

Au bout du compte,

si c'est un voyage sans retour

si c'est un miroir sans reflet

si c'est une histoire sans amour

au bout du compte

j'irai.

Dans le désordre et l'agitation

les mains vides et le coeur plein

quoi qu'il se dise,

j'irai.

Résolue, intrépide, incorrigible

jusqu'aux derniers remparts,

jusqu'en haut des montagnes,

jusqu'au fond des bois,

jusqu'au bout de ce monde,

j'irai.

Je percerai les mystères des Infiniments,

je porterai en moi tous les rêves

possibles, impossibles

extravagants et fous,

je retrouverai la candeur de l'enfance.

J'ouvrirai les yeux,

toucherai de mes mains,

caresserai de ma peau,

respirerai de mes poumons,

oublierai ce que je sais,

pour inventer des choses nouvelles.

Alors au bout du compte,

je saurai.

Les poissons des bassins de l'Alcazar - Séville octobre 2018 -

Je m'approche du bassin dans les jardins d'orangers, de palmiers, de magnolias aux odeurs entremêlées de myrtes et des rosiers. Le silence règne, il n'y a que le bruit de l'eau qui coule de la fontaine, j’y découvre ces taches mouvantes de rouge et de jaune. Cela m'émeut et je ne saurais dire pourquoi ; il s'agissait juste à ce moment-là de me laisser gagner par la douceur de ce spectacle.

LES POISSONS DANS LE BASSIN

de la fontaine,

ondulent en silence et

n'ont que faire

du désordre du monde.

J’AI PRIS UN TRAIN

un matin d'hiver,

j'ai pris un train

en février je crois.

Le trajet que je m'apprêtais à faire,

je l'avais fait déjà,

dans un sens et dans l'autre,

dans l'autre et dans un sens.

Je le connaissais bien.

Je l'avais fait seule bien des fois,

et à cet instant,

à 17 ans,

j'allais à nouveau le parcourir.

C'était un long voyage,

du Sud à l'Ouest,

il fallait passer la Garonne et la Loire.

Il fallait passer du rouge des tuiles au bleu des ardoises,

du soleil trop chaud à la bruine légère,

des rivages de sable fauve à la verte campagne,

de la terre sèche aux mousses humides des forêts,

des flamants roses aux vaches pleines de lait,

des cornes des taureaux à la crinières des chevaux,

de la confusion à la clarté,

de la résistance à la résilience,

de l'agitation au calme.

Il faisait froid sur le quai de la gare,

j'ai embrassé, dit "au revoir", sans gravité,

comme si j'allais rentrer le soir alors que je n'étais déjà plus là.

Après avoir arpenté le couloir du wagon avec mes bagages, je me suis installée sur un siège côté fenêtre.

À ceux qui restaient sur le quai,

j'ai dit à nouveau "au revoir" d'un geste de la main,

sans un sourire je pense, à cette époque là il était perdu, laissé dans un coin de mon enfance sous une pile de douleurs, de tourments et de sidération.

Le train a démarré tout doucement,

la gare s'est mise en mouvement sous mes yeux, sans bruit, tranquillement.

J'ai posé mon front contre la vitre humide et froide,

j'ai regardé mon visage dédoublé dans le flou du reflet de la vitre éclairée de lumières artificielles.

Au sortir de la ville, la gare a laissé place à la banlieue ;

un flottement,

un bercement,

puis une rythmique,

un tangage cadencé et régulier,

une musique.

Quand le train inflexible glissant sur ses rails a pris de la vitesse, j'ai fermé les yeux,

senti très nettement

mon coeur se desserrer et

un grand soulagement m'envahir.

LE MONDE À L'ENVERS

Si on retournait le monde

on pourrait simplement voir

des soleils à l'envers le jour

et des étoiles à l'envers la nuit

mais on pourrait aussi voir

des nuages à l'envers sur l'eau

et des arbres à l'envers dans le ciel,

ou bien le contraire,

tout n'est qu'une question de point de vue.

"ÇA M'GARDE EN VIE JUSQU'À TEMPS QUE J'MEURE"

(les amours imaginaires - X. Dolan)

Ça ne prévient pas vraiment,

ça attrape sans déranger,

un jour sans fond

ou un jour de l'ordinaire,

un matin repu de sommeil,

ou après une nuit agitée de plaisirs inventés

et d'images joyeuses,

l'esprit se met à divaguer,

il devient jardinier

il sème une petite graine,

une fantaisie,

une petite pousse,

une idée d'amour.

Alors la tête du rêveur s'agite

et tous ses sens, paupières mi-closes,

s'engagent dans la même direction,

celle qui éprouve la chair,

celle qui fait la peau frisson,

celle qui les sort de la tombe

et les rend au monde des vivants.

Les sauvages dénudés,

écorchés,

à vif,

la peau à fleur,

d'instinct,

scrutent,

flairent

l'appel,

l'alchimie,

le tout petit minuscule infime troublant petit signe

qui dirait

je t'aime toi,

toi qui m'observes du coin du coeur,

je t'aime autant que toi

tu m'aimes ;

mais les aimés aux visages sans regard pour les adorer,

sans oreille pour croire à la justesse de leurs chants,

aveugles et sourds,

les cruels aimés

s'assèchent d’indifférence.

Alors,

les Marie, les Francis,

les imaginaires

se taisent,

bouclent leur coeur,

marquent d'un trait leur défaite,

protègent leur secret

parce qu'il est doux et sucré d'aimer

et tant pis pour le reste.

L'EFFET PAPILLON

Attention,

une oscillation

nouvelle,

infime,

peut provoquer

un raz de marée,

un chaos,

une tornade.

C'est mathématique !

CONTRE UN MUR À PORTO

ou ailleurs,

la femme de chambre

fait la pause,

contre un mur

dans la rue,

dans la chaleur de l'été,

les femmes de chambre

font leur pause,

contre un mur.

Profite la belle,

aujourd'hui il fait beau,

profite de ne rien faire,

c'est ta pause.

Six heures travaillées,

c'est écrit dans les textes,

vingt minutes de pause

pour six heures travaillées,

vingt minutes à toi,

alors,

contre un mur

pose les chiffons et

les balais

oublie les six heures

de draps sales

de serviettes tâchées,

de plateaux à débarrasser,

de lits à défaire,

de lits à refaire,

les machines à laver,

les machines à sécher,

les machines à broyer,

les escaliers à monter,

les escaliers à descendre,

puis à remonter.

Repose ton dos,

repose tes pieds,

repose ta tête

fume ta cigarette,

ne pense pas à ce soir,

quand tu rentreras chez toi,

fatiguée,

ne pense pas à demain matin,

quand tu te lèveras

fatiguée,

ne pense pas à la fin du mois

à boucler ;

une heure travaillée

sept euros cinquante deux gagnés,

une heure travaillée,

une heure de ménage,

une heure de repassage,

une heure de nettoyage

pour le moment

c'est

la

pause,

contre un mur à Porto

ou ailleurs.

Dans les rue de Porto - Aout 2012

L'instant d'avant la femme m'a regardée et m'a souri, celui encore avant nous nous observions mutuellement, du coin de l'oeil pour elle, du coin de l'objectif pour moi - nous nous sommes comprises sans devoir nous parler -

L'ENVOL

Parfois je flotte,

un frisson,

puis

un léger balancement me détache du sol

alors

je reste là,

entre le ciel et la terre ;

je ferme les yeux,

mon corps ne pèse plus,

et

j'adore ça.

C'est imperceptible aux yeux du monde

si fugace, si fragile

qu'il ne faut pas bouger,

sous peine de rompre le charme.

J'ai remarqué que cela se produit

quand je pense

au soleil, celui qui réchauffe les murs blancs des maisons ;

au ciel, celui qui dessine des lignes bleues entre les ruelles étroites ;

aux étoiles,

celles qui illuminent les nuits noires ;

aux étincelles,

celles de mon coeur quand je te vois.

POINT DE VUE

Je veux croire

à la force mon ventre durci

à la chaleur de mes joues

à l'écho de ma voix ;

je veux croire

aux brûlures de la peau

des jours aux draps froissés,

aux "Il était une fois" ;

je veux croire

aux nuits sans sommeil,

et aux petits matins ;

je veux croire

aux haleines sauvages

des corps emmêlés,

à la rougeur laissée

de tes doigts sur mes seins ;

je veux croire

à la peau,

aux souffles haletants,

aux regards soutenus,

infinis,

ardents,

aux marques d'amour

et aux promesses d'un éternel printemps.

UNE QUESTION D'ÉCHO

Glacée,

je cherche l'apaisement dans la chaleur

de la flamme

mais

une étrangeté a élu domicile

en mon intimité,

Cerbère ou sentinelle

aux aguets chaque jour

sur mon chemin,

barrant ma route,

entravant de parmi les vivants

mon possible retour ;

je ne peux m'extirper

des ses grises vallées,

de ses vagues dormantes

glaçant ma tête et mes membres,

aux miroitements aveuglants

contrainte aux bras tendus,

aux mains devant,

tâtonnant,

approchant de la flamme

sans jamais me brûler,

saisie par cet étrange froid

mes membres sont engourdis,

mes doigts sont sans empreinte,

mes mains sans ligne dessinée,

nul indice, nul témoin

ne résonne.

Il n'y a que le trouble

et l'infini

écho de l'aube de ma vie.

DE L'OR SOUS MES PIEDS

Je voulais vous offrir un joli portrait,

je ne possède

ni or,

ni bijou précieux,

alors,

je me suis habillée

avec ce que j'ai trouvé

sous mes pieds.

JUSTE APRÈS L'ORAGE

Je suis partie juste après l'orage,

les éclairs se sont raréfiés et

enfin le ciel s'est tu ;

il pleuvait encore beaucoup quand

nous sommes sortis de la maison.

Chacun de nous gardant ses mots,

chacun de son côté,

déjà ;

Nous nous sommes hâtés sous la pluie,

chargés de mes quelques bagages,

embarrassés, empêtrés dans la réalité.

J'ai pris l'essentiel,

juste ce à quoi je tenais vraiment.

Tu m'as aidée à ranger ma vie dans le coffre.

Le fort d’une histoire, ça tient dans pas grand chose ;

deux sacs et une valise seulement.

Je me suis installée derrière le volant,

j'ai claqué la portière ;

sans respirer, il m'a semblé.

On s'est regardés à travers la vitre ruisselante,

longuement peut être.

Puis tu as tourné les talons,

d'un pas pressé,

les poings dans les poches,

trempé de la tête aux pieds.

Je t’ai observé, je ne t’avais encore jamais regardé comme cela,

étrange, étranger ou étrangère à présent.

Dénoués, détachés de nos intimités.

J'ai démarré tout doucement dans l'allée,

les pneus crissaient sur le gravier.

J'ai pensé aux soirs où nous rentrions tard

et que tu roulais lentement pour ne pas réveiller les enfants.

Cela m'a serré le coeur.

L'olivier et les figuiers étaient décoiffés par les vents violents

qui s'étaient abattus sur nous l'instant d'avant.

La petite porte du fond du jardin a claqué.

À travers les gouttes,

dans le rétroviseur,

j'ai vu qu'il y avait encore de la lumière dans les pièces du bas de la maison,

que la petite table en bois au fond du jardin était trempée.

J'ai dépassé lentement la grille rouillée du portail.

La pluie a cessé.

J'ai tourné à droite,

me suis engagée sur la grande route

et j'ai commencé à rouler un peu plus vite.

Ce n'est qu'une fois arrivée sur l'autoroute

que j'ai pu pleurer.